疲労臭の定義とは

疲労臭とは、体が疲労やストレスを感じたときに発生する体臭の一種で、主にアンモニアの「ツンとした臭い」が特徴的です。この臭いは、体がエネルギーを消費し疲労する中で代謝産物として生じる物質が原因となっています。通常の汗とは異なり、皮膚表面や汗腺から放出される独特なニオイで、洗浄だけでは簡単に解消されにくい傾向があります。

疲労臭の主な原因:アンモニアとその成り立ち

疲労臭の主な原因は、体内で生成されたアンモニアです。食事から摂取したタンパク質が分解される過程でアンモニアが発生しますが、通常は肝臓で尿素に変換され、尿として排出されます。しかし、疲労やストレスが蓄積すると、肝臓の処理能力が低下し、余分なアンモニアが血液中に残留。その結果、アンモニアが汗や皮膚ガスを通じて体外に放出され、不快な疲労臭を引き起こします。

汗や加齢臭との違いとは?

疲労臭は、汗や加齢臭と似ているようで異なる性質を持ちます。通常の汗は、水分が中心で臭いもあまり強くありません。一方、加齢臭は皮脂腺から発生する「ノネナール」という成分が原因で、脂っぽく甘酸っぱい臭いが特徴です。これに対し疲労臭は、アンモニアが主因のため、より刺激的で「ツンとした臭い」や「硫化水素のような臭い」を放つ点が特徴的です。

放置するリスク:疲労臭がもたらす影響

疲労臭を放置することには、さまざまなリスクが伴います。まず、特有の強い臭いが「スメルハラスメント(スメハラ)」と呼ばれるような周囲への不快感を引き起こす可能性があります。また、疲労臭は身体が休息やケアを必要としているサインともいえますので、無視しているとさらなる体調悪化や不調を招きかねません。適切な対策を取ることで、健康面や社会的なトラブルを未然に防ぐことが重要です。

疲労臭が発生するメカニズム

体内でのアンモニア生成と分解の仕組み

疲労臭の主な原因とされるアンモニアは、体内でタンパク質が代謝される過程で生成されます。摂取したタンパク質は消化・吸収後、肝臓で代謝されますが、この過程でアンモニアが発生します。通常、肝臓はアンモニアを尿素に変換し、尿として体外へ排出します。しかし、疲労やストレスで肝機能が低下すると、アンモニアの処理能力が落ち、体内に残留するアンモニアが増加します。このアンモニアが血流を巡り、汗腺や皮膚から放出されることで、不快な「疲労臭」が発生するのです。

肝臓や腎臓の役割と疲労臭への関係

肝臓と腎臓は、体内のアンモニアを解毒する重要な役割を担っています。肝臓ではアンモニアを尿素に変換する「尿素回路」が機能し、腎臓はこの尿素を尿として排出します。しかし、過剰な疲労やストレス、あるいはタンパク質の過剰摂取によって肝臓の働きが一時的に低下すると、アンモニアが血液中に溜まりやすくなります。また、腎臓も負担が増えるため尿素を効率的に排出できなくなり、体内のアンモニア濃度が上昇します。このように、肝臓や腎臓の機能低下が疲労臭の発生を助長するのです。

腸内環境の悪化が引き起こす問題

腸内環境の悪化も疲労臭を促進する一因となります。腸内で悪玉菌が優勢になると、アンモニアを含む有害な物質が増加します。これらの物質が腸壁を通じて血液中に入ることで、体内のアンモニアレベルが高まり、疲労臭が発生しやすくなります。また、便秘が続くと腸内に老廃物が溜まり、さらに悪臭を放つ原因となります。腸内環境を整えるためには、食物繊維やビフィズス菌を含む食品を積極的に摂取し、腸内の菌バランスを保つことが重要です。さらに腸内環境を改善することは、疲労臭対策においても有効な方法と言えるでしょう。

疲労臭の原因を徹底分析

身体的疲労と疲労臭の関係性

身体的疲労が蓄積すると、疲労臭が発生しやすくなります。その主な原因は、体内で生成されたアンモニアが汗腺を通じて排出されることです。特に筋肉を酷使するような運動や長時間の肉体労働を行うと、筋肉中でエネルギーが消費され、乳酸が蓄積します。この影響で血液が酸性に傾き、肝臓や腎臓への負担が増えるため、アンモニアの分解がスムーズに行われなくなります。それにより、アンモニアが血流に乗って全身に回り、肌や汗を通じて放出されることで、独特の疲労臭が発生するのです。

ストレスによるメンタル疲労の影響

精神的なストレスも疲労臭の原因となります。ストレスが大きいと交感神経が過度に活性化し、体内でのエネルギー消費が増えるため、アンモニア生成が活発化します。また、ストレスホルモンが分泌されると体内の血流が悪化し、アンモニアの代謝能力が低下することがあります。この状態が続くと、皮膚ガスや汗からアンモニアが放出され、疲労臭として表れるのです。ストレスを解消し、リラックスすることが疲労臭の対策に重要だと言えるでしょう。

睡眠不足・不規則な生活がもたらす悪影響

睡眠不足や不規則な生活も疲労臭を増幅させる要因です。睡眠中は肝臓がアンモニアを効率的に分解する時間ですが、十分な睡眠が確保できない場合、このプロセスが妨げられます。さらに、生活リズムの乱れが続くと、自律神経が乱れて新陳代謝が低下し、疲労物質が体内に溜まりやすくなります。その結果、アンモニアが分解されずに体内に留まり、疲労臭として放出されやすくなります。規則正しい生活を心がけ、十分な睡眠を取ることが非常に重要です。

飲酒・喫煙が引き起こす疲労臭の悪化

飲酒や喫煙も疲労臭を悪化させる大きな原因です。アルコールを摂取すると肝臓がアルコールの分解に優先的に動きますが、その分アンモニアの分解や解毒が後回しになり、疲労臭の発生リスクが高まります。一方、喫煙は血流を悪化させ、肝臓や腎臓の機能低下を招きます。そのため、アンモニアの代謝がスムーズに行われず、疲労臭が増加する要因となります。疲労臭を予防するためには、お酒の飲み過ぎや喫煙を控えることが重要な対策となります。

疲労臭を予防・解消する対策法

日常生活で取り入れたい4つの習慣

疲労臭を予防・解消するためには、日々の生活習慣を見直すことが重要です。まず一つ目は、十分な睡眠を確保することです。睡眠不足は疲労を蓄積させるだけでなく、肝機能の低下を引き起こし、疲労臭の原因となるアンモニアの分解能力を低下させてしまいます。次に、バランスの取れた食生活を心がけましょう。特にタンパク質の過剰摂取を避け、野菜や食物繊維を積極的に摂ることで、腸内環境を改善できます。

三つ目は、適度な運動を習慣にすることです。運動は血流を促進し、新陳代謝を活発にするため、疲労物質の排出をスムーズにします。最後に、入浴習慣を取り入れることをおすすめします。湯船に浸かることで全身の血流が良くなり、疲れを癒しながら疲労臭の発生を抑えることができます。このような生活習慣を取り入れることで、体の内側から疲労臭の対策が可能です。

疲労臭を軽減する食生活とサプリメント

疲労臭を軽減するには、食事内容も重要なポイントです。まず、アンモニアの分解を助ける肝機能をサポートする食品を積極的に摂取しましょう。例えば、シジミやチーズ、マグロに含まれるオルニチンは、肝臓の働きを促進する成分です。また、クエン酸が含まれるレモンや梅干しも疲労回復を助け、疲労臭軽減に役立ちます。

さらに、腸内環境を整える食品も取り入れると良いです。食物繊維が豊富な野菜や果物、ビフィズス菌を含むヨーグルトなどは、腸内環境を改善することで疲労臭を抑える効果が期待できます。また、時間のない方や補助的に使いたい方には、肝臓や腸内環境をサポートする成分を含むサプリメントを利用するのも有効な手段です。継続的に取り入れることで、体内からの疲労臭対策が可能になります。

運動とリラクゼーションで疲労を解消

疲労臭を防ぐためには、定期的な運動とリラクゼーションも欠かせません。適度な運動は体の疲れを促進的に解消し、血流を良くすることで疲労物質を効率よく排出します。ウォーキングや軽いジョギングといった有酸素運動を週に数回取り入れると良いでしょう。

また、リラクゼーションもストレスを軽減し、精神的疲労を解消するのに効果的です。ストレスは疲労臭の発生を促進させるため、ヨガや深呼吸、マインドフルネスなどリラックスできる時間を作ることが大切です。こうした習慣が、心身のバランスを整え、結果として疲労臭を予防する助けになります。

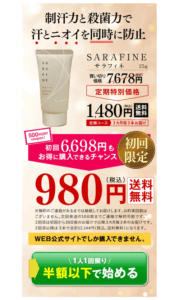

ケア用品を活用した外部対策

疲労臭の対策は体の内側だけでなく、外側からも行うことが可能です。特にアンモニア臭や汗の臭いを防ぐ専用のケア用品を活用するのがおすすめです。例えば、消臭効果の高いデオドラントスプレーや制汗剤を使用することで、一時的ではありますが体臭を軽減できます。

さらに、疲労臭専用のボディソープやシャンプーを取り入れることで、疲労臭の原因となる皮脂や汗の汚れをしっかり洗い流すことが可能です。また、衣類にも注意を払いましょう。吸湿速乾性が高い素材のインナーを使用することで、汗をすぐに吸収し、臭いの広がりを防げます。これらのケア用品を日常的に活用することで、外側からの疲労臭対策を徹底することができます。

疲労臭とうまく付き合うために

自分の疲労度をセルフチェックする方法

疲労臭を予防する第一歩は、自分自身の疲労状態を正確に把握することです。体が発する疲労臭は、単に休息不足のみならず、生活習慣全体が影響しているケースがあります。例えば、朝起きたときに体がだるい、集中力が続かない、または口内や肌の乾燥を感じるときは、疲労が蓄積しているサインかもしれません。また、自分の体臭をチェックすることも重要です。アンモニア臭や甘酸っぱい臭いが感じられる場合、それが疲労臭である可能性があります。日ごろから自分の体調の変化に気を配ることで、効果的な疲労臭対策ができます。

疲労のサインを見逃さない習慣づくり

疲労のサインを早めにキャッチし、適切に対応することが疲労臭の抑制につながります。例えば、ストレスを感じたときに深呼吸を行う、1時間ごとに軽いストレッチを取り入れるなど、体と心の負担を軽減する習慣を持つことが推奨されます。さらに、毎日の食事内容を振り返る習慣をつけることで、過剰なタンパク質摂取や偏った栄養バランスにも気づけるでしょう。特にアンモニアの生成に関与する肝臓や腸に負担をかけない食事を心がけることが重要です。小さな変化に敏感になり、適切に対応することで、身体の負担を軽減し、疲労臭の発生も予防することができます。

長期的に疲労臭を克服するための心構え

疲労臭を完全に克服するためには、短期的な対策だけでなく、長期的な生活習慣の改善が必要です。疲労臭の原因には、不規則な生活や精神的なストレスが深く関わっているため、日常的にストレスを管理する工夫が求められます。また、疲労臭をなくすことは、身体全体の健康を向上させることにもつながります。十分な睡眠を確保し、栄養バランスの取れた食生活を送り、定期的に運動を取り入れることが大切です。さらに、肝臓機能をサポートする食材やサプリメントを積極的に取り入れることで、アンモニアの発生を抑える助けとなります。こうした習慣を継続的に実践することで、疲労臭の克服だけでなく、健康で快適な毎日を送ることができるでしょう。